Segunda-feira, 21 de abril de 2025 | Porto Velho (RO)

Domingo, 20 de janeiro de 2019 - 11h31

Naquele tempo pouca gente tinha rádio em Porto Velho - conforme contaram, e contam, moradores antigos, como dona Labibe Bartholo e seu filho Walter, o escritor Esron Menezes (todos já falecidos), o jornalista Euro Tourinho e o professor Abnael Machado – um morador, gerente local dos Correios, tinha um aparelho. Aí colocava ligado a uma espécie de “boca-de-som” na Praça Rondon e as pessoas ficavam escutando músicas, jogos e noticiário.

Telefone? Daqueles fixos, pretos, e esses é que poucos tinham. Um telefone custava mais do que “os olhos da cara”, as linhas eram poucas. Quando eu vejo gente moderna, meus netos – por exemplo – olhando o celular e achando que o melhor é o novo modelo ou que algum outro aparelho seria melhor ainda se fosse mais moderno, fico é rindo. Eles, e seus amigos da mesma idade ou pessoas mais velhas até, não sabem que para chegar aqui teve muita estrada a percorrer.

Mas, voltando (e sem saudades, porque eu não tenho esse vocábulo em meu dicionário). Tenho lembranças, sendo que as más eu deleto (desculpem, naquele tempo esse vocábulo não existia. Era o verbo apagar - mas se vc apagasse e borrasse o caderno aí a palmatória comia na escola e o bilhete para casa às vezes rendia mais castigos). Não digo que sinto pena das crianças de hoje, praticamente robotizadas, mas lamento.

Voltando (de novo): o que não faltava era o que ler. Além dos trabalhos de casa (na escola era na base do ditado e da cópia – cada erro ia de castigo ou repetia 100 vezes a palavra). E tarefa para casa, onde além da supervisão da dona Zélia e/ou revisão do seu Délio, tinha a obrigação de ler jornal (todos os dias tinha o Jornal do Comércio), semanalmente a revista O Cruzeiro, e livros diversos. Além do jornal “Novos Rumos”, da linha do PCB - meu pai era membro.

Num tempo em que vc podia andar a pé que ninguém mexia contigo, e como ter um carro naquele tempo era coisa de quem era muito abastado – meu pai era carteiro dos Correios e a mãe era “do lar”, o jeito era andar de bonde ou de ônibus ou, então, ir a pé – quem tinha, ia de bicicleta – eu fui ter uma já trabalhava, aos 12 anos (hoje se vc coloca um guri de 12 anos para trabalhar vc pode ser preso, ser enquadrado no ECA, etc).

Morei num bairro chamado “Beco do Macedo”, hoje Nossa Senhora das Graças. Não tinha luz elétrica, só dois micro-ônibus, uma linha de bonde que passava 600 metros de casa. A água íamos buscar num local chamado “Pico das Águas”, todos os dias 5h00 num carrinho com duas latas de 20 litros cada. Um bando de moleques, uma bagunça boa. Na rua era um areão só, mas depois de dois anos botaram um torneira numa casa ao lado da nossa, e aí ficou mais fácil encher o camburão de 200 litros – a casa não tinha chuveiro e o banho era mesmo “de cuia”

No “Beco” não tinha colégio e eu estudava num a 3 quilômetros de distância. A pé. Se não estivesse chovendo o caminho mais rápido era pelo cemitério São João Batista, entrando por um buraco no muro e juntando manga do chão, pitanga e goiaba. Quando chovia o caminho ficava mais longo porque tinha de dar a volta pelo lado do cemitério.

Quem tinha um rádio botava o som bem alto. Uma vez, estávamos uns 100 metros dele, havia chovido e íamos dando a volta pelo lado do cemitério – eu e uma garotada todos estudantes na mesma escola – quando ouvi que o Brasil tinha perdido dum time chamado Hungria e fora eliminado. Copa do Mundo de 1954.

Eu morava atrás do “Parque Amazonense”, e nos dias de jogos a garotada só tinha duas opções para entrar sem pagar. 1) pulando o muro enquanto os soldados se perfilavam na hora do Hino Nacional, mas o perigo era cair nas mãos de um agente do Juizado de Menores, ele chamar nossos pais e a surra era certa. 2) esperar a bola cair fora do campo e pegar a dita cuja, se apresentando ao porteiro para trocar a “redonda” pelo ingresso.

Brincadeira boa era ir tomar banho na Pedreira (a 2 KM de cassa, depois na margem um bordel chamado “Verônica” onde “se matava dois um dia e deixava três de molho para o dia seguinte) ou ir andar pela “Mata do Besouro” (depois Bairro Vieiralves) até o igarapé “Parque Dez”, comendo maracujá de macaco (maracujá de mato), merda de gato (puruí), goiaba etc. No Parque Dez a turma juntava as moedas e comprava um guaraná devidamente e de igual volume distribuído entre todos. Depois, volta para casa, tudo na “pátria amada” – traduzindo para quem não sabe, “andando”.

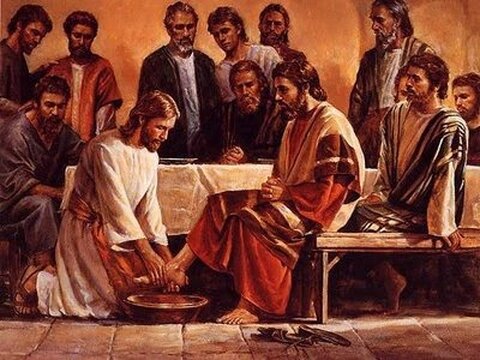

Um dia convocaram todos para ajudar na construção da igreja de Nossa Senhora das Graças. Cabia a nós pequenos carregar tijolos, a maioria um ou dois por vez. Realizaram um arraial e as jovens ficaram de vender uma rifa. Minha irmã Lúcia vendeu mais e ganhou um terço multicolorido. Na inauguração fizemos a primeira comunhão. Nossa instrutora era a Irmã Vicência. Interessante que depois da confissão ninguém podia pecar – e chamar um “puta merda” era pecar novamente e voltar ao confessor. E nada de comer após a meia-noite se vc quisesse comungar.

Naquele tempo, o que chamam agora de “evangélicos” nós conhecíamos por “protestantes”. Ela recomendava que se algum deles nos oferecesse qualquer tipo de propaganda religiosa nós rasgássemos. Eu nunca recebi e nem faria isso. Mesmo porque, desde pequeno tive, e tenho, muitos amigos “protestantes”, algumas dessas amizades que demandam o curso primário e faço questão de manter.

Castigo era coisa de rotina. Meu irmão mais velho inventava paródias. Uma delas era assim:: "Odília sem dília é "O"/Odília sem "O" é dília/Tirando o "O" da Odília/ Odília fica sem "O". Nada de mais. Acontece que tinha uma vizinha chamada "Odília" e meu pai ouviu a paródia e levei uma surra.

Na época tudo era difícil. Tudo era comprado à vista. O sapato furava em baixo? Seu Délio pegava um papelão, botava por dentro para tapar o buraco e a gente continuava usando. A meia furava e Dona Zélia ia lá e costurava (hoje se o sapato desgasta ou a meia fica com um buraquinho a garotada reclama e quer novos). Nós pagávamos “caixa escolar”, um valor simbólico que não era obrigatório, mas meus pais mandavam pagar (hoje se uma escola pública instituir isso logo vão aparecer denúncias e o diretor da escola é capaz de ser processado). Merenda era da escola: um leite (ruim que dava gosto) com algumas bolachas. Quem podia levava um pedaço de pão com manteiga.

Ter um filho (normalmente filha) professor era sinal de orgulho para os pais, para a família – hoje é causa de temor, medo de agressão ou de ameaça ou de processo. O pai ou a mãe chegava na escola e dizia para a professora: “Aqui a senhora é a mãe. Se merecer pode castigar”, o que implicava em dar uma reguadas – vá uma mãe fazer isso hoje.... Ou uma professora castigar. Aula começava dia 1º de março, acabava dia 30 de junho, voltava dia 1º de agosto até 30 de novembro. Aula de segunda a sábado, dia da “sabatina”, quando todos à volta da professora, ela com uma palmatória na mão, respondiam perguntas feitas pelo colega ao lado e quem errava levava uma palmatoriada. Bater leve? Bom, aí quem batia era a professora, mas em quem bateu leve. Prova mensal desde o 1º ano – primário, hoje Fundamental 1. Quem não tinha nota era reprovado. Não tinha essa de “passar por decreto”, como hoje. Dia da leitura em classe era feita cada aluno um trecho. O professor procurava ficar distante de quem lia e você tinha de falar alto e correto, porque o professor dizia “eu e seus colegas não estamos ouvindo...”. E você repetia.

Uniforme escolar era uniforme mesmo: sapato preto meia preta, camisa branca, calça curta (hoje bermuda) preta ou azul marinho. Antes da aula todos em forma cantávamos o Hino Nacional e o do Estado. Quando a professora entrava na sala de aula você tinha de ficar de pé e cumprimentar. Ninguém chamava professora de “tia”. Sempre era Professora.

Um dia mudamos para o centro da cidade, uma casa com luz elétrica. Foi quando tivemos um rádio na minha casa, eu já tinha 12 anos, presente de meu irmão mais velho, Cesar, a meus pais – era o RCA Victor, branco, e as grandes atrações eram o noticiário da Rádio Difusora, pela manhã, e o “Teatrinho Infantil” na Rádio Rio Mar à tarde. Início da noite, era a “Voz do Brasil”.

Nova escola, o Grupo Escolar “Ribeiro da Cunha” e a professora Clyde. Paraense, severa, nem sei se tinha filhos, mas muitos anos depois, quando fui entrevistar sobre como era sua vida de aposentada, ela questionou sobre minha profissão. Quando falei “repórter”, ela cortou “Sabia que não seria grande coisa”. Pois é, não faz mal. Felizmente gosto de fazer o que faço e não me arrependo.

Tinha uma feira perto e nas férias eu arrumei um jeito de ganhar uns trocados, carregando caixas. Foi a primeira vez que ganhei dinheiro. De manhã, aula. À tarde, a pé, comprar leite no porto flutuante de Manaus, a uns 4 quilômetros e voltar de lá com a leiteira. Aantes do “motor do leite” chegar todos os dias eu tomava uma “gengibirra” – um suco feito com gengibre – acompanhado de um pão doce. Às vezes acabava o suco e o vendedor pegava água ali mesmo, do Rio Negro e fazia nova quantidade, sem que ninguém se preocupasse com o fato dos dejetos dos barcos passarem perto, ou da água estar poluída por outro motivo. Nas férias, brincar, ler mais, passear, eu gostava de ir ver o centro cultural de Manaus.

(Em tempo: enviei o texto para consideração de alguns consultores que uso sempre. Eles leram e sugeriram que publicasse, porque muita coisa parece com a vida que eles, um pouco mais jovens que eu, viveram. Talvez eu volte ao assunto outra ocasião, ou eles escrevam também).

Segunda-feira, 21 de abril de 2025 | Porto Velho (RO)

Segunda-feira, 21 de abril de 2025 | Porto Velho (RO)

O DIA NA HISTÓRIA BOM DIA 19 de abril de 2025

RONDÔNIA1907 – A empresa May, Jeckyll & Randolph, construtora da Madeira-Mamoré, se instala no local conhecido como Porto Velho dos Militares, depois

O DIA NA HISTÓRIA BOM DIA 18 de abril de 2025

RONDÔNIA1920 – Lotação esgotada no Clube Internaciona (PVh)l para assistir à peça “O Tio do Padre”, com renda para a construção da igreja católica.195

O DIA NA HISTÓRIA BOM DIA 17 de abril de 2025

RONDÔNIA1919 – O Serviço de Saúde de Porto Velho registra que morreram 11 pessoas, vítimas da gripe espanhola.1943 – Tendo como gerente o sr. Raimundo

O DIA NA HISTÓRIA BOM DIA 15 de abril de 2025

RONDÔNIAEm 1917 – O jornal O Município, primeiro em língua portuguesa impresso em Porto Velho, deixa de circular e em seu lugar é editado o jornal Alt

Segunda-feira, 21 de abril de 2025 | Porto Velho (RO)

Segunda-feira, 21 de abril de 2025 | Porto Velho (RO)