Domingo, 20 de abril de 2025 | Porto Velho (RO)

Quinta-feira, 12 de dezembro de 2019 - 10h47

Bagé, 06.12.2019

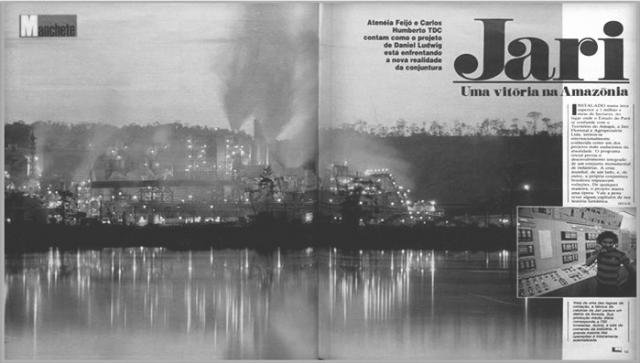

Revista Manchete, n° 1.516

Rio de Janeiro,

RJ – Sábado, 09.05.1981

Jari uma Vitória na Amazônia

[Atenéia Feijó e Carlos Humberto]

|

A |

pesar de não haver mais

mordomias ‒ a fase do pioneirismo e das implantações terminou ‒ a vida continua

morna para os 35 mil habitantes do Jari. E ainda é possível, numa andança pelo

mato, nos arredores da silvivila São Miguel, ouvir casos do tempo do Coronel

José Júlio, o primeiro dono das terras e colonizador da região. Dom João, um

preto septuagenário de carapinha e barba brancas, por exemplo, não se faz de

rogado para uma narrativa arrastada. Chegou em 1929 do Ceará para quebrar

castanha, cortar seringa, fazer balata e tirar leite de maçaranduba para o

afamado Coronel. Se chegava de barco, na mata “virge”.

Caboclo ficava

trabalhando para o José Júlio que nem um filho. Passava cinco, seis anos. Se

pedia as contas para ver a família no Maranhão ou Ceará, o mandavam para o

Duca, no Paga-Dívida. Era morte contada. Tinha também um lugar para o castigo:

um mourão muito bem feito, fincado na morada das vorazes formigas de fogo ‒

onde o arigó era amarrado, para ser mordido por elas. Por isso houve até uma

revolução famosa no Jari ‒ a revolta do Zé Cesário.

Subverteu os

trabalhadores, que se organizaram com seus rifles de caça e tomaram de assalto

o navio que encostava por lá, uma vez por mês. Prenderam a ruindade do Duca

Nena e o capataz surrador João Ferreira no porão da embarcação. Os revoltosos

pegaram as palmatórias que os castigavam e fizeram um rosário para pendurar no

pescoço do Duca. Dos “imbigos de boi”

fizeram outro, para o do capataz. “Imbigo”

era o testículo do boi esticado e seco para fazer de chicote. Cortava a pele e

as entranhas da vítima. Quando Dom João chegou nesse mundaréu do cão, uns

cearenses o recepcionaram com a boa notícia: “Oh rapaz, chegaste numa época boa.

Aqui matavam gente”. A revolta tinha sido um ano antes. Mas os domínios ainda pertenciam ao

Coronel José Júlio, que, em 1948, os vendeu, juntamente com seu gado, para uns

portugueses, fundadores da Jari Indústria e Comércio Ltda. [a primeira

Jari...].

Já nessa época, São

Miguel Velho era um povoado com umas barracas de palha. Os negócios,

entretanto, continuavam nas leis extrativistas e coletoras da selva. A mais,

tinha os que começaram a roçar por conta própria: banana, mandioca, milho,

macaxeira, abacaxi, essas coisas. Até que a velha Jari foi vendida, em 1967, ao

americano Daniel Ludwig, e empregou os cinco filhos de Dom João. “A minha idade não permitia eu me empregar.

Para pobre já tenho princípio, não preciso me afobar. Rico não fico, e novo

piorou. Fiquei na minha casinha de pau e ninguém me molestou”. Como prova

de ter se integrado à nova paisagem da região, plantou um pé de pinheiro ao

lado do seu alpendre. A mata virgem está rasgada por seis mil quilômetros de

estradas [principais, de extração e vicinais], que se cruzam pelo projeto, onde

roncam caminhões e máquinas pesadas.

E se escuta também, além

do apito dos navios, o silvo do trem ‒ a novidade que percorre 68 quilômetros

de trilhos e transporta 800 mil toneladas por viagem, de toras de gmelina,

pinus e árvores nativas para saciar o apetite da gigantesca fábrica de

celulose. Mas os caminhos para se chegar ou sair do Jari ainda são os rios. Não

há estradas estaduais, federais, nada. Em compensação já existe uma empresa

aérea particular que faz a linha, diária, Belém‒Monte Dourado, a Cr$ 4.514,00 a

passagem.

Monte Dourado é a vila

criada pelo projeto e que virou uma espécie de capital da região. E se por

alguns anos esteve fechada, como propriedade privada, agora escancarou as

portas. Qualquer turista pode passar uma temporada em Monte Dourado. No

momento, é apenas uma questão de gosto. Existem táxis à vontade e um hotel que,

além de oferecer uma panorâmica para o rio Jari, dispõe de 30 confortáveis

apartamentos, com ar refrigerado e geladeira. Diária: Cr$ 1.500.00. Com luz

elétrica, esgoto, água encanada e coleta de lixo, a cidadezinha tem

restaurante, banco, escola, supermercado, padaria, hospital e igreja ecumênica.

As atrações, além da visita ao próprio Projeto, podem ser de passeios pelo rio,

à cachoeira de Santo Antônio e ao Beiradão. O último é um curioso povoado sobre

palafitas que já ganhou destaque internacional com a passagem de vários

jornalistas estrangeiros.

Se Monte Dourado tem 10

mil habitantes, o Beiradão não faz por menos ‒ tem outros tantos. E existe

ainda a filial Beiradinho, defronte à fábrica de celulose, no porto de Munguba.

Contrastantes, Monte Dourado e Beiradão se defrontam, separados apenas pelas

águas jarilenses: o monte nos limites paraenses e o beirado no território do

Amapá.

Na fase pioneira do

projeto, o povoado sobre, palafitas também começava a se implantar. Seus

primeiros atrativos foram a comida do Alarico, a canoa do Azul e a fama da

Motosserra. Alarico servia tartarugas e jabutis. Azul é quem atravessava o

pessoal ‒ bastava piscar a lanterna na margem do rio. E a Motosserra era a cafetina

do Brega... Hoje o Beiradão tem duas mil casas ‒ a maioria de comércio ‒ e

nenhuma infraestrutura sanitária. Mas tem Polícia e Prefeitura. Entre os

comentários locais, quem fala mais alto é o próprio prefeito, Valdemiro

Alencarzinho: “Beiradão é apelido, o nome

é Vila Laranjal, distrito do município de Marzagão. Nossa produção de borracha,

balata e castanha ficou reduzida a 30%. Todo mundo quis ir para a Jari. Emprego

é bom enquanto dura”.

|

S |

ua bronca maior se

refere à derrubada, segundo seus cálculos, de um milhão e 600 mil castanheiras,

no Pará e Amapá durante a implantação do projeto: ‒ “E só entrar na nossa terra de Marzagão, ver quantas castanheiras tem

por hectare e calcular as que foram derrubadas”. Seu empenho atual está em

criar colônias agrícolas para atender a dois mil colonos. “Os homens que nasceram e estão morrendo nessa região não têm um título

de terra!” Ele é um dos que acredita, ferrenhamente, que o verdadeiro plano

de Daniel Ludwig era criar uma possessão americana em plena Amazônia

brasileira. “Para atravessar para o lado

de lá ia precisar de passaporte”. Mas o Ludwiguizinho do Beiradão ‒ como já

é conhecido Orlando Mendes Paes Barreto ‒ dono do lojão que chegou a faturar

Cr$ 4 milhões por mês, no ano passado, não se importa com o enclave imaginário.

Porque ali, tudo gira em função do Projeto: as lojas de roupas, os prostíbulos,

as boates, os retratistas, os protéticos, os ourives e as tracaias [barcos-táxi].

Inclusive os que vivem

da coleta da castanha e do garimpo de ouro ‒ seus compradores são os

comerciantes. O ouro que tanto ouriçou as lendas em torno do Jari nunca foi

segredo para a população nativa. Ao contrário, desde as primeiras décadas do

século vem compondo o quadro de opções de sobrevivência de cada um. Atualmente,

o garimpo mais próximo fica a três dias de viagem, sem chuva. É meio dia de

carro até acima da cachoeira, dia e meio de barco e mais um dia a pé [48

quilômetros] dentro da mata, com os mantimentos nas costas. Garimpeiro velho

diz que em qualquer lugar antigo, na Amazônia, tem ouro. Mas, antes, ele lava a

terra na bateia e joga azougue [mercúrio]. Daí queima e aperta no pano. Nesse

processo, o mercúrio evapora e o que ligar é ouro. Se valer a pena, começa a

cavocar. Nos papos do Beiradão, a Serra Pelada já existia há muito tempo.

Apenas o veio do ouro ainda não tinha sido descoberto. Um ex-funcionário da

Jari, comprador na região, garante: “Aqui

tem muita gente transando ouro se o veio fosse descoberto no projeto não

haveria como escondê-lo. Os garimpeiros vão no faro, e ninguém os segura”.

|

E |

ntre as várias comitivas

governamentais que inspecionaram o Jari havia sempre alguém que no final da

visita dava o desfecho clássico: “E o

ouro?” Uma das vezes a pergunta foi feita por um militar, já no aeroporto,

diretamente a Daniel Ludwig ‒ que também fazia suas inspeções. O empresário fez

uma cara de espanto e caiu numa risada gostosa. Na verdade, o que brilha na

Jari é a celulose Kraft, de fibra curta branqueada. Ano passado, foram

exportadas 223 mil toneladas. Não houve lucro porque as despesas globais de

investimento e infraestrutura [com Monte Dourado e três silvivilas] superaram a

receita.

Os planos incluíam

várias indústrias integradas, que sofreram um retrocesso diante da situação

indefinida da legalização das terras do Projeto. Com o temperamento

abrasileirado, o diretor florestal, Johan Zweede, sintetiza: “Esse projeto nunca foi pensado para ser

apenas uma fábrica de celulose... O que aconteceu? Investimos para construir um

caminhão e fizemos um fusca!”

Além de outra fábrica de

celulose, haveria produção de papel, mais serrarias e a exploração de uma mina

de bauxita refratária. A indústria de caulim em pleno funcionamento [18 mil

ton/mês] estaria sem problemas, não fosse a recessão no mercado mundial. Na várzea

do rio Amazonas ‒ até onde vão os limites do Jari ‒ a rizicultura de São

Raimundo [nascida de um plano de subsistência] ainda está perseguindo seu ponto

de equilíbrio econômico. Com duas safras anuais. São Raimundo colheu 25.600

toneladas em 1980. Esse arroz foi vendido para os mercados de Manaus e Recife. Mas

nos seus domínios paraenses, a ordem do dia da Jari é arrochar os cintos, o

máximo possível: centenas de carros já foram leiloados: seis aviões e um

rebanho com sete mil bovinos serão vendidos: o hospital, que atendia e fazia

cirurgias gratuitas em doentes até de Macapá e Santarém, não é mais aquele.

Passou a cobrar de pessoas estranhas ao Projeto. A boca livre acabou também nas

escolas ‒ de graça, apenas para os filhos dos funcionários da Jari. De acordo

com os mais chegados à diretoria, a maré não está nem para os peixinhos. Os

custos diretos para 1981, envolvendo despesas com hospitais, educação,

restaurantes para os empregados, operação comunitária, água, eletricidade,

manutenção de estradas, transportes e aviação foram calculados num total de Cr$

926 milhões.

Com os salários de

quatro mil e poucos empregados [a média salarial no Jari é de Cr$ 25 mil], este

total deverá chegar a Cr$ 1.579.000.000,00. O ex-diretor de relações governamentais,

Carlos Frazão, garante que “o Jari está

doido que o governo tome conta disso aqui. Os diretores sempre disseram: Nós

não queremos administrar uma cidade, não queremos ser gestores públicos.

Queremos produzir polpa de celulose e cuidar das outras atividades colaterais

associadas”.

Coerentes com a sua

filosofia, entregaram ao Frazão ‒ através de arrendamento ‒ a antiga casa de

hóspedes para que a transformasse em hotel. Da mesma forma, agiram com o

restaurante do clube “staff” de Monte

Dourado, que passou para as mãos de Elisa, a esposa do hoteleiro. O casal

Frazão se entusiasmou e investe nos novos tempos: turismo no Jari. Já está até

entrando em entendimentos com agências, em Belém, para programar grupos

turísticos que queiram visitar o Projeto. Há quem ainda suspire baixinho: “Como era gostosa a nossa mordomia!” Os

próprios moradores de Monte Dourado contam que no início havia a ronda de

várias kombis para prestação de serviços. Por um código de bandeirinhas, a dona

de casa fazia suas exigências: conserto de um aparelho eletrodoméstico,

desentupimento de uma pia, refrigerantes, gás e condução. Havia voos diários

para Belém que levavam madames às compras [da moda] e ao cabeleireiro. Sem

falar na fase das frutas, bebidas importadas e nos banhos com água mineral.

Afinal, na fase pioneira tudo era válido para compensar a aventura. Com o

passar dos anos, o bom senso da maioria criticava certos exageros. Era

demais... Mas a atual realidade não diminuiu a alegria bem-comportada dos que

ficaram.

|

E |

ntretanto, os casamentos

continuam a se realizar, celebrados por Frei Juvenal. Americano radicado há 24

anos como franciscano na Amazônia, o Frei se mantém convicto na sua

irreverência. Trata-se de um motoqueiro brincalhão, sempre de “jeans”, camiseta e lencinho no pescoço.

Ele reza para o povo de cá e de lá, do Beiradão. Desespero confesso é o de

alguns jovens médicos e engenheiros do projeto, em relação ao patrulhamento

externo. São acusados por parentes, amigos e universitários radicais de

traidores, adesistas, vendidos e outras coisas no gênero. ‒ “Já cansamos de argumentar que isso aqui é um

mercado de trabalho como outro qualquer. Para nós essas terras são brasileiras.

Estamos participando da realidade nacional de uma forma atuante, testemunhando

e até fiscalizando. O Brasil é capitalista, não adianta ficar dizendo besteiras

do lado de fora, que só atrapalha”. Quando a onça das demissões esturrou

armando o bote, a médica Glória Colonnalli Pereira não teve medo. Se deixou

engolir tranquilamente pela bicha, que já tinha devorado seu marido, Paulo

Roberto, na fábrica de celulose. Pais de um garotão, nascido há três meses, o

casal pretende ficar em Monte Dourado mesmo, como autônomos. Glória fazendo

clínica particular e Roberto transando uma loja de fotografias. Tudo depende da

Jari concordar em alugar a casa para eles. Se não der certo, tentarão partir

para outro projeto: “Talvez Tucuruí...”

Glória explica o fascínio destes grandes projetos. “Ele vicia. A vida é calma, pagam bem e se pode fazer medicina

exclusiva. Para quem gosta, trata-se de uma chance para se dedicar à profissão.

Na cidade grande, com a correria, a necessidade de vários empregos, não sobra

quase tempo para o doente. Numa cidade pequena, onde não haja o apoio de um bom

hospital, também é arriscado”.

|

N |

o centro de pesquisas

florestais o clima é de tristeza: ‒ das 50 pessoas que lá trabalhavam, sobraram

13. Nesse centro se testam novas espécies, inclusive nativas, capazes de

utilização industrial. Estuda-se o comportamento do solo desde a retirada de

floresta nativa à rotação da floresta artificial, para detectar os primeiros

sinais de degradação. Faziam-se ensaios genéticos, de seleção de espécies e

competição ‒ um programa que já foi cortado e oferecido a Mauro Reis, diretor do

IBDF. O engenheiro florestal Marcos Franco ‒ 30 anos, casado e pai de três

filhos nascidos no Jari ‒ confessa que tinha vontade de pegar muita gente pelo

braço, para mostrar as pesquisas que são realizadas para a Amazônia. Uma

xiloteca [coleção de amostras de madeiras] testada e catalogada por computador

permite que se tenha, num instante, todas as informações sobre uma madeira:

cor, dureza, peso especifico etc. Nesse trabalho foram selecionadas 108

espécies nativas para celulose e 285 para aplicação comercial [movelaria,

dormentes, carpintaria]. Acompanha

também um herbário, organizado com carinho por Nilo Tomás da Silva, conhecedor

de 80% das árvores existentes na região. Velho amazonense de guerra, ele quase

sussurra: “Conheço as árvores da floresta

como conheço as pessoas”. Conhecedor de pessoas e de outras terras, Howard

King, o atual diretor executivo da Jari, tem como entretenimento favorito os

cuidados de seu próprio jardim. Aos 58 anos, há um ano e meio no Brasil, ainda

não fala português. Mas não estranha o calor da região. Afinal ele veio do Irã,

onde trabalhava num projeto governamental, que envolvia a exploração de mina de

cobre. Com o sono anda tranquilo, embalado ao som dos forrós do Beiradão ‒ sua

bela casa de madeira fica à beira do rio, defronte ao povoado de palafitas ‒

King conversa cautelosamente sobre a situação do Projeto Jari.

“Nosso problema principal é reduzir os custos. A inflação, os gastos

excessivos de operação e infraestrutura aliados ao baixo preço da celulose no

mercado mundial, nos prejudicaram bastante. Num projeto pioneiro como esse,

fora do comum, era muito difícil prever e contornar esse acúmulo de despesas.

Daniel Ludwig já investiu 850 milhões de dólares aqui, e ainda não houve

retorno. Estamos preocupados agora em implantar um Programa para usar somente

os recursos de produção. Temos que direcionar a campanha neste sentido. Por

isso, o projeto não será expandido até que a situação mude. Se nós soubéssemos,

um ano atrás que as coisas chegariam a esse ponto, não teríamos construído mais

ferrovias [para a bauxita refratária], nem desmatado áreas para novas

plantações. O problema da legalização das terras também ainda não foi

resolvido... As mudanças na situação do Brasil, em geral, afetaram o projeto.

Não é uma crítica, é um fato econômico”

|

M |

as a ferrovia que já

está construída vai continuar sendo usada, transportando madeira para a fábrica

de celulose. E as áreas desmatadas vão ser replantadas, de acordo com a lei,

com eucaliptos. Essa plantação, mais tarde, poderá preencher futuras

necessidades da fábrica. “Se Ludwig

morrer? Continuaria sem ele. Henry Ford morreu muitos anos atrás e tudo

continua. A semente já foi colocada, agora ela cresce sozinha”. Robin

McGlobn, ex-piloto americano, naturalizado brasileiro e radicado há muitos anos

na Amazônia como proprietário de madeireiras, não abandona o hábito de visitar

o Jari. Existe um motivo muito especial para isso, foi ele quem achou as terras

para seu amigo Ludwig realizar um velho sonho ‒ plantar papel e comida para ajudar

o mundo. Robin McGlobn considera Ludwig um idealista.

“Se fosse só para ganhar, sem risco, ficava em Nova Iorque, emprestando

dinheiro a juros altos”. O velho amigo do excêntrico milionário americano

defende a seguinte teoria: “Nós não

podemos ser nacionalistas. Deixa entrar o dinheiro estrangeiro. Esse foi o

sucesso dos Estados Unidos. Prova disso também é São Paulo e o Sul do Brasil.

Precisamos de mais sangue. O que temos a perder? Se um dia eu me aborrecer com

o Brasil, vou botar o terreno nas costa e ir embora? Vão ficar as terras e o

meu dinheiro aqui!” (MANCHETE, N° 1.516)

Fonte:

MANCHETE, N°

1.516. Jari uma Vitória na Amazônia [Atenéia

Feijó e Carlos Humberto] ‒ Brasil ‒ Rio de Janeiro, RJ ‒ Revista Manchete,

n° 1.516, 09.05.1981.

Solicito Publicação

(*) Hiram Reis e Silva é Canoeiro, Coronel

de Engenharia, Analista de Sistemas, Professor, Palestrante, Historiador,

Escritor e Colunista;

·

Campeão do

II Circuito de Canoagem do Mato Grosso do Sul (1989)

·

Ex-Professor

do Colégio Militar de Porto Alegre (CMPA);

·

Ex-Pesquisador

do Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx);

·

Ex-Presidente

do Instituto dos Docentes do Magistério Militar – RS (IDMM – RS);

·

Ex-Membro

do 4° Grupamento de Engenharia do Comando Militar do Sul (CMS)

·

Presidente

da Sociedade de Amigos da Amazônia Brasileira (SAMBRAS);

·

Membro da

Academia de História Militar Terrestre do Brasil – RS (AHIMTB – RS);

·

Membro do

Instituto de História e Tradições do Rio Grande do Sul (IHTRGS – RS);

·

Membro da

Academia de Letras do Estado de Rondônia (ACLER – RO)

·

Membro da

Academia Vilhenense de Letras (AVL – RO);

·

Comendador

da Academia Maçônica de Letras do Rio Grande do Sul (AMLERS)

·

Colaborador

Emérito da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra (ADESG).

·

Colaborador

Emérito da Liga de Defesa Nacional (LDN).

Domingo, 20 de abril de 2025 | Porto Velho (RO)

Domingo, 20 de abril de 2025 | Porto Velho (RO)

O PENTRIVIUM e o Terno Pitagórico

Porto Alegre, RS, 04.04.2025 Mais uma vez tenho a honra de repercutir um artigo de meu Mestre Higino Veiga Macedo. O PENTRIVIUM e o Terno Pitagórico

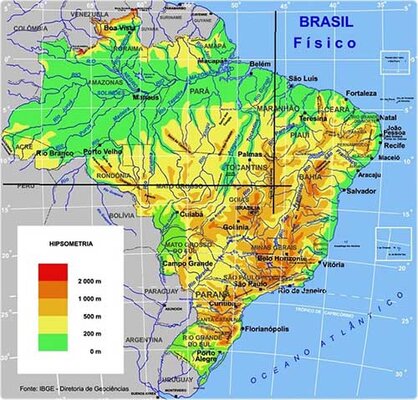

Uma Breve História da Amazônia que Conheci e Vivi

Porto Alegre, RS, 19.03.2025 Mais uma vez tenho a honra de repercutir um artigo de meu Mestre Higino Veiga Macedo. Uma Breve História da Amazônia qu

Qualquer Semelhança não é Mera Coincidência – XLVII

Bagé, 14.03.2025 Continuando engarupado na memória: Tribuna da Imprensa n° 4.316, Rio, RJSábado, 04 e Domingo, 05.04.1964 Agitadores Chineses Presos

Qualquer Semelhança não é Mera Coincidência – XLVI

Bagé, 12.03.2025 Continuando engarupado na memória: Tribuna da Imprensa n° 4.315, Rio, RJSexta-feira, 03.04.1964 Querem Trair a Revolução O País es

Domingo, 20 de abril de 2025 | Porto Velho (RO)

Domingo, 20 de abril de 2025 | Porto Velho (RO)