Domingo, 20 de abril de 2025 | Porto Velho (RO)

Quarta-feira, 25 de dezembro de 2019 - 11h49

Bagé, RS, 24.12.2019

õõõõõõõ

Revista Manchete, n° 1.555

Rio de Janeiro,

RJ – Sábado, 06.02.1982

õõõõõõõ

Daniel Ludwig ‒ “Minha Odisseia no

Jari”

[Loren Mcintyre]

õõõõõõõ

|

A |

os 70 anos, Daniel Keith

Ludwig começou sua aventura amazônica numa idade em que a maioria das pessoas

já se aposentaram ou estão mortas. Apostou um bilhão de dólares do seu dinheiro

‒ mais do que alguém já apostou até hoje, em qualquer jogo. Seu entusiasmo pelo

Jari era tão grande quanto o de um jovem pelo seu primeiro carro e com o

primeiro grande encontro com a namorada.

Agora, aos 85 anos, tudo

indica que Ludwig perdeu sua aposta do Jari. Se assim for, trata-se de um

fracasso de alto nível. À sua maneira, realizou uma performance igual à de

outros gigantes estrangeiros, que criaram sua reputação à margem do maior rio

do mundo: o descobridor espanhol Francisco de Orellana, o explorador português

Pedro Teixeira e o naturalista inglês Henry Walter Bates. A maneira de Ludwig foi

um investimento total de dinheiro e tecnologia que se poderia esperar de

governos nacionais, mas não de um homem sozinho.

A fama não era o seu

objetivo. “Em toda a minha vida, sempre

me conservei discreto” ‒ declara ele. Não se interessa pela publicidade e

prefere que seu nome não seja citado em relação aos projetos que empreende.

Não é um homem fechado,

como a imprensa o descreve tão frequentemente. Pelo contrário, é falador,

agradável e se anima com facilidade. Mas é um tímido. Durante 40 anos, não se

sentou para responder a uma entrevista. Contudo, muitas vezes me falou sobre o

Jari, não ignorando que eu estava gravando as conversas, e me permitiu que eu o

fotografasse uma centena de vezes em sua casa, no Brasil. Nunca me pediu que

publicasse ou deixasse de publicar palavras e fotos, mas naturalmente ele supõe

que eu vou honrar sua confiança.

|

E |

le não ignorava que

algum dia eu pretendia escrever sobre o Jari, e tudo o que me pediu foi que eu

contasse a verdade. “Fale sobre a beleza

do lugar, descreva o alcance do projeto. É tão complexo que, às vezes, eu mesmo

quase não o apreendo inteiramente. Mas que D. K. Ludwig vá para o diabo!

Deixe-me de fora da sua história! Ninguém está interessado na minha pessoa”.

Agora, no momento em que sua soberania no Jari está chegando ao fim, agora que

ele se sente frustrado e está sofrendo, creio que chegou o momento de

transmitir aos leitores de MANCHETE a minha maneira de ver esse homem que

investiu um bilhão de dólares no Brasil e mudou a vida de ‒ pelo menos ‒ 100

mil brasileiros.

|

D |

K. Ludwig nasceu a 24 de

junho de 1897, em South Haven, Michigan, uma cidade que, diz ele, “tinha 800 pessoas no inverno e cinco mil no

verão”. Foi no ano em que Alberto Santos-Dumont instalou um motor num

balão, na França. A República do Brasil tinha só oito anos e menos de 17

milhões de habitantes. O Amazonas era então um rio cheio de mistérios e apenas

poucos brasileiros já tinham ouvido falar do rio Jari.

Em 1906, Ludwig

recuperou um barco afundado e começou o seu negócio de navios. Tinha nove anos.

Quarenta anos mais tarde, ele estava à frente da tecnologia avançada de

petroleiros e superpetroleiros. Operava um gigantesco estaleiro japonês que

pertencera à Marinha Imperial Japonesa durante a II Guerra Mundial. Milhões e

milhões de dólares brotavam de sua frota de navios, uma das maiores do mundo.

Investia em mineração, fazendas, hotéis, imóveis, empresas de poupança e

empréstimo. Fazia negócios em 15 ou 20 países. Sua fortuna chegava a

aproximadamente três bilhões de dólares: Apesar disso, seu nome raramente

aparecia nos jornais, e não havia um em cada dez mil americanos capaz de dizer

quem era Ludwig. E ele continua desconhecido e não reconhecido. Certa vez,

perguntei-lhe: “Por que o senhor recusa

entrevistas? Poderiam ser úteis em termos de relações públicas”. Resposta:

“Não gosto de fazer propaganda de mim

mesmo. A pior coisa que uma pessoa pode fazer é sair por aí se gabando, pois um

dia pode quebrar a cara. Relações públicas? Não me venha com essa propaganda

barata. Deixe os acontecimentos falarem por si mesmos”.

|

Q |

uanto às fotos,

observou: “Não quero facilitar a vida de

algum malandro, que poderia me reconhecer e sequestrar”. Pode parecer

paranoia dele, mas depressa percebi que não tem qualquer complexo de

perseguição. Depois de ter passado um dia inteiro assistindo a slides do Jari,

e de um agradável almoço na sua casa de Beverly Hills, na Califórnia, por acaso

levei para o meu hotel seu livrinho de endereços particular, parecido com o

meu. Nessa noite ele revirou cada canto de sua casa, na tentativa de

encontrá-lo. Em vez de ficar furioso no dia seguinte, quando nos encontramos,

ele gracejou a propósito do meu engano.

Numa pausa, durante a

sessão de fotos, arrastou-me para fora do seu palacete, com Los Angeles a seus

pés, para que eu admirasse a cascata artificial que se precipita, através do

jardim, para dentro de um tanque, pouco profundo. Mas nada aconteceu: o homem

mais rico do mundo, o homem que inventou a complicada fábrica do Jari, não era

capaz de acionar a sua pequena bomba de água.

Floresta, Água e Acesso ao Mar Formam o

Jari

“Acredito que neste mundo é preciso ter sorte”, dizia muitas vezes.

“Sorte, e certa dose de discernimento”.

Ludwig me afirmou que nunca joga dados, mas que o Jari era uma variante desse

jogo, e muito excitante, o maior de sua carreira. “Lá pelos anos 50, eu cheguei a pensar numa fábrica flutuante, ou uma

barcaça, para uma região ainda não desenvolvida ‒ como uma fábrica para

dessalinizar a água de um porto de mar na Arábia. E também imaginei que o rush

das comunicações levaria ao colapso do papel, nos anos 80. Foi então que mandei

especialistas à procura de árvores de crescimento rápido, que se prestassem à

fabricação de pasta de madeira. Foi assim que descobrimos a gmelina [Gmelina

arborea], uma árvore da Ásia. Desenvolvia-se de modo alucinado na Nigéria e no

Panamá”.

Para concretizar todas

essas ideias e tornar-se um grande produtor de alimentos e fibras nos anos 80,

Ludwig precisava de unia grande extensão de floresta tropical, água em quantidade

e acesso ao mar. Foi então que encontrou o Jari. É um afluente sombrio, que se

precipita das alturas desertas da Guiana em um curso cheio de quedas de água,

alarga-se, se aprofunda e se funde no braço norte do Amazonas, antes que o mais

poderoso dos rios chegue ao mar.

Apenas alguns habitantes

com sangue misto ‒ de índios, colonizadores portugueses e escravos negros ‒

viviam então nessa área às margens do rio Jari.

|

Durante séculos, eles extraíram

a castanha-do-pará e a borracha das selvas nativas. A lei da região era

estabelecida por uma sucessão de pequenos ditadores. O último deles foi o

famoso coronel José Júlio de Andrade, cujo nome hoje é lendário.

Os velhos colonos contam

outras histórias a respeito dele: que Zé Andrade era um assassino e que ainda

vive num palácio na Rua São Jerônimo, em Belém. O fato é que, em 1948, ele

vendeu à Companhia de Comércio e Navegação do Jari uma pequena firma portuguesa

que colhia castanhas e criava bois e búfalos. Em 1967, a Jari foi comprada pela

Universe Tankships Inc., uma empresa de Ludwig.

Eu me admirei da audácia

de Ludwig, há alguns anos, quando me encontrei pela primeira vez com Clayton

Posey, uma sagaz guarda florestal, que, desde o começo supervisionou as

plantações do Jari. Posey irradiava confiança mas parecia nada saber a respeito

de se, quando, onde ou como essa tal gmelina se desenvolve, essa gmelina que,

plantada pela primeira vez em 1969, seria mais tarde transformada em papel. Por

essa época, Ludwig ainda não se tinha atirado com unhas e dentes ao Projeto

Jari.

Não ignorava que Henry

Ford tentara criar seringueiras perto de Santarém. Tendo começado em 1927. Ford

enterrou milhões num projeto quase tão grande quanto o Jari, até que desistiu

em 1945. Mas Ludwig, não. Suas equipes de cientistas continuaram

experimentando. A gmelina se desenvolvia bem na terra barrenta de Jari, mas, na

areia, definhava.

Assim, para o terreno

arenoso foi trazido o pinheiro do Caribe: e onde nem mesmo o pinheiro crescia a

solução foi o eucalipto. “O eucalipto é

uma árvore milagrosa” ‒ exclamou Ludwig. “Você acredita que ele começa com uma semente tão fina quanto um cabelo

humano e 18 meses depois já mede oito metros de altura e tem 110 milímetros de

diâmetro? É a solução para as nossas necessidades energéticas”.

Desde o nascimento do

projeto. Ludwig se preocupava com o fornecimento de energia, pois a manufatura

de polpa e de papel é uma das maiores consumidoras de energia da moderna

indústria, e a pobreza do Brasil quanto a combustíveis fósseis chega a ser

calamitosa.

Seria tão demorado

mandar construir uma usina hidrelétrica na Cachoeira Santo Antônio que a

solução mais rápida parecia ser a madeira. Grandes extensões da mata nativa

teriam que ser derrubadas para abrir espaço às novas plantações de árvores, e

seguramente uma gigantesca quantidade de energia poderia ser aproveitada da

floresta derrubada.

Com George Weyerhauser,

o rei dos madeireiros americanos, contribuindo com a verba, Ludwig tentou e

fracassou, quatro vezes, projetar uma fábrica que extraísse energia de madeira

seca, em custos compensadores.

“Finalmente chegamos a uma fábrica de queimar madeira que é espetacular!”,

comentou Ludwig, dando uma gargalhada. “Economizamos

até 20 milhões de dólares por ano, queimando uma fonte de reservas que é

diariamente recarregada pela energia solar”. A máquina queimava toras de

madeira seca para gerar vapor ‒ que fazia girar turbinas ligadas a geradores

elétricos.

A Crise do Petróleo Iniciou as

Dificuldades

“Tudo o que eu queria pelo negócio eram os direitos para que o Brasil

construísse e operasse a fábrica. Embora ela possa funcionar tanto com petróleo

quanto com madeira, o Brasil simplesmente não tem como fazer face a despesas

com um aumento na importação de petróleo”.

Em 1973, o preço estabelecido

pela OPEP obrigou Ludwig a cancelar alguns contratos de superpetroleiros. Ele

pediu que o estaleiro japonês planejasse como construir uma enorme fábrica para

queimar madeira, de acordo com suas especificações, e a instalasse numa barcaça

capaz de resistir às tempestades no mar.

|

Também pediu um projeto que

reduzisse o moinho para polpa de papel ‒ a fábrica de celulose que normalmente

ocupa um espaço de muitos hectares ‒ às dimensões de um casco de navio. Ambas

as barcaças seriam carregadas com maquinaria da Europa, da Ásia e dos Estados

Unidos. Os componentes seriam produzidos em 20 diferentes fábricas japonesas,

situadas perto de portos de mar. Esses componentes seriam levados para Kure,

onde seriam içados por um guindaste capaz de suspender mil toneladas.

“Enquanto isso, em 1976, embarquei 13 mil toneladas de gmelina do Jari

para a Finlândia, para ser transformada em polpa, e depois em papel, com o

objetivo de testar sua qualidade e possibilidade de comercialização. Ao

atravessar o Equador, brotaram folhas em três troncos que tinham sido alojados

no convés. Centenas de finlandeses vieram até o porto para ver o navio

carregado de folhagem.

Os estivadores recusaram-se a descarregar a gmelina

antes que a carga fosse examinada, para ver se havia cobras! Enfim, o papel

feito com a polpa da gmelina foi experimentado por toda a Europa. E revelou-se

excelente”. Chegou a vez, então, de

Ludwig lançar os seus dados, entregando-se à tarefa de construir a usina de

energia e o moinho de polpa: investiu nisso 269 milhões de dólares. As fábricas

gigante foram instaladas em barcaças e bem amarradas para poderem enfrentar uma

viagem por mar, que equivaleria à metade de uma volta ao mundo.

“Construí-las levou menos de um ano. Os japoneses são fantásticos, como

construtores de navios. Não tínhamos como construir as barcaças no Brasil, nem

mesmo nos EUA ou na Europa, nem que pagássemos o dobro, e deus sabe quanto

tempo teríamos que esperar além de um ano. Algumas pessoas me criticaram,

dizendo que eu deveria ter construído toda a fábrica na selva do Jari, desde o

começo, usando mão-de-obra e materiais brasileiros. Mas como, num lugar onde

não há cidade, nem infraestrutura, nem mão-de-obra, nem materiais, nada, a não

ser a selva?

Penso que mostrei o modo como fábricas caras podem ser

construídas e transportadas para qualquer porto de mar do mundo — nos prazos, e

dentro do orçamento previsto”. Durante

os primeiros três meses de 1978, estes dois maciços complexos industriais ‒

usina de energia e fábrica de celulose ‒ foram rebocados do Japão, passando

pelo mar das Filipinas e, através do Atlântico, chegaram ao Brasil. “A chegada desse fabuloso complexo fabril foi

um momento inesquecível em toda a minha experiência no Jari. Voando sobre o

Atlântico, eu e o piloto víamos embaixo um pequeno retângulo de prata puxado

por um rebocador”.

Era a usina de energia

que tanto apaixonava Ludwig: uma caixa de aço com 30 milhões de quilos, maior

do que dois campos de futebol, aberta em cima, com equipamentos que tinham a

altura de um prédio de 20 andares. Esse Leviatã consumiria 2 mil toneladas de

madeira por dia e as transformaria em 55 megawatts de eletricidade. Cinco dias

depois chegava a barcaça com a fábrica de celulose. Pesava quase tanto quanto a

outra e era ligeiramente mais comprida, 230 metros. As barcaças foram suspensas

em diques construídos com troncos de maçaranduba, que não apodrecem, a fim de

ficarem acima do nível das margens.

Uma Operação que Nunca Fora Tentada Antes

Foi como aterrissar na Lua: não havia condições para testes e experiências. Quando os diques foram esvaziados, os dois cascos se fincaram nas estacas, em seco. Ligados por correias de transmissão aos equipamentos das margens, tudo dera perfeito. O alinhamento entre a parte de terra e a parte que viera flutuando teve a diferença de apenas seis milímetros!

|

“Em 1979, a fábrica acendeu as caldeiras e suas milhares de peças

começaram a se mexer no coração do Jari. Se nunca parasse, poderia produzir,

por dia, 750 toneladas de polpa [que nessa época valiam 300 mil dólares], o

bastante para cobrir os custos com a derrubada da mata nativa, plantio de

árvores e pagar às 30 mil pessoas cuja vida estava ligada a esse trabalho.

Metade dessa gente ‒ auxiliares, técnicos, pessoal da administração e famílias

‒ vivia em novas cidades, criadas pela empresa. Todos, menos 60, eram

brasileiros. Os estrangeiros constituíam uma Sociedade das Nações: canadenses,

japoneses, finlandeses, peruanos, indonésios, americanos e argentinos, para só

me referir a algumas nacionalidades”.

O quartel-general ficava

em Monte Dourado, mas Ludwig não gostava do nome porque não paravam de lhe

perguntar onde ficava a mina de ouro, que naturalmente não existe. A essa

altura, ele tinha ali aplicado, durante 13 anos, 180 mil dólares por dia. E não

tinha tirado nenhum lucro disso. Estava com 82 anos, ansioso de ver o projeto

tornar-se rendoso. Para um homem que nunca jogou os dados, havia feito uma

aposta elevada. ‒ Por que é que o senhor fez isto? ‒ perguntei-lhe um dia. ‒ “Por quê? Pelo sentido de realização”. ‒

Não foi para ganhar dinheiro? ‒ “Não foi

só por isso, de modo nenhum. Se o dinheiro fosse tudo o que eu desejava, teria

comprado metais, ou diamantes, ou qualquer outra dessas coisas estúpidas que

nada produzem, e sentaria o. rabo numa cadeira esperando que o seu valor

aumentasse. Não. Eu tiro a minha satisfação daquilo que o dinheiro pode fazer.

Por exemplo: fundar a cidade de Monte

Dourado, que proporciona um modo de vida a 30 mil pessoas? Não sou um

filantropo que, distribui dinheiro pelos brasileiros necessitados. Pago às

pessoas para que me ajudem a pôr de pé um projeto que é válido apenas para o

Brasil e abastecerá o mundo com o papel de que ele precisa”.

‒ Mas o senhor sente-se

orgulhoso de levar a civilização a essa parte do mundo? ‒ “Nem orgulhoso nem humilde. É apenas parte da

infraestrutura necessária. E tenho suado sangue para financiá-lo. Mas não me

critique por Beiradão, aquele lugar em cima do rio. A ideia não é minha.

Beiradão também não existia quando visitei o Jari pela primeira vez. É uma

cidade que explodiu sem ser planejada, que brotou sobre estacas ao longo da

margem e por cima do rio, partindo de Monte Dourado. É supervisionada pelo

governo do Amapá. Poucas pessoas ‒ exceto bandos de crianças ‒ pensam no

Beiradão como um lar.

Mas sete ou oito mil emigrantes que ali chegaram de

barco bebem, dançam, trabalham, rezam, compram, vendem, espiam. Alguns técnicos

do Jari, com tendência a beber cachaça e fazer o que têm vontade de noite,

moram em Beiradão. Um deles explicou: Sou do Rio. Não aguento as emanações de

soda espocando de Monte Dourado. É um trabalho muito antisséptico, exceto

quando você está doente e então, é claro, fica satisfeito com os cuidados com

sua saúde que a cidade do Sr. Ludwig oferece juntamente com o emprego”.

Beiradão não tem

automóveis ou estradas: somente um passeio de tábuas. É ligada a Monte Dourado

por um tráfego de 24 horas de barcos a motor e pirogas. Quando ofereci a Ludwig

algumas fotos aéreas de Monte Dourado, ele escolheu aquelas que não mostravam

Beiradão.

|

E |

stá construído no pior

lugar possível. É fossa sanitária sob um passeio de tábuas” ‒ disse ele.

Perguntei se já havia visitado Beiradão. Ele apenas comentou: “No Brasil, você deve sempre deixar uma

margem de árvores ao longo do rio. Quando o projeto estiver rendendo dinheiro,

eu gostaria de construir uma nova cidade em nível mais alto, no lado do Amapá”.

Ludwig fica perplexo com

as acusações de que o Jari está destruindo o meio ambiente. Homem nascido no

século 19, líder da revolução tecnológica americana no século 20 que prevê um

mundo de fome e necessidade no século 21, ele disse que “somente estúpidos censurariam o uso de 3% da Bacia Amazônica para

prover alimento e papel para o futuro”. Ludwig estranha a frase “surpreendentemente frágil ecossistema”,

que é frequentemente usada em descrições da selva amazônica.

Sempre acreditou,

juntamente com a maioria dos habitantes da região, no velho ditado que diz: “Enquanto você está tirando a selva de sua

porta, ela está entrando pelas janelas”. “Gastei cinco milhões de dólares por ano apenas para derrubar a

vegetação selvagem que nasce entre nossas árvores plantadas”.

A Campanha dos Ecologistas Contra Ludwig

Ele cria gado de corte

entre os pinheiros para pisar e comer ervas daninhas. “Algum dia produziremos o quilo mais barato de carne no Brasil, numa

terra que todo mundo considerava sem valor. Isso não é nenhum sonho impossível.

Já provamos que podemos fazê-lo. E, na metade da década de 80, espero prover o

Brasil com suficiente arroz para exportar”.

Em 1972, fiz fotos

aéreas de uma cultura experimental de arroz. Seis anos depois, a várzea de 200

mil hectares sem árvores na parte sul do Jari tinha sido tratada com canais,

diques e bombas d’água. Vi 4 mil hectares sendo cultivados. “Semeamos de avião e colhemos com máquinas”

‒ diz Ludwig. “Tivemos duas colheitas por

ano, dez toneladas por hectare, um rendimento elevado, em padrões mundiais”.

O objetivo dele era 140 mil toneladas por Ano. “Os motoristas das segadeiras são extremamente talentosos se

considerarmos que eles nunca dirigiram nada maior do que uma canoa. Jogamos

fora seus remos e os pusemos nas máquinas. Em duas semanas, eles fizeram um bom

trabalho. Estou certo que se alguns gerentes fossem tão rápidos para aprender

quanto eles tudo seria melhor. É muito difícil fazer um bom trabalho com más

ferramentas. A dificuldade é que ninguém quer viver no Jari. Muito longe do

brilho das luzes de uma grande cidade. Mas o clima é adorável!”

Certa vez, fui com Ludwig

visitar magnífica plantação de pinheiros, onde as árvores são plantadas em

fileiras pares, como ele imaginou muito tempo atrás. “Sempre quis plantar árvores como fileiras de milho. Não há motivo para que isso não possa ser. Feito”.

Mencionei as preocupações

dos ecologistas de que ele era o típico predador, envolvido num esforço para

destruir a grande floresta primitiva brasileira, o que ocasionaria negativa

repercussão mundial. “A erosão obstruiria

rios ‒ dizem eles ‒ e um número incontável de plantas, animais e indígenas

morreria”.

Outros predizem mudanças

arrasadoras no clima por causa da queimada: o aumento de dióxido de carbono na

atmosfera aumentará a temperatura, derreterá o gelo polar e os oceanos,

aumentados de nível, inundarão as cidades. “Diabos,

foi só isso que fiz de errado?

Alguns brasileiros me acusaram de ter roubado um pedaço

de seu país, estabelecendo um império particular e criando meu próprio

exército. Mas isso não é nada.

Uma revista norte-americana disse que eu sou o grande

mercador da morte na Amazônia, metralhando os índios do Xingu e enterrando

aldeias com meus tratores. Esses idiotas não sabem nem me situar no rio certo.

É uma distância danada de grande do Jari até o Xingu! É claro que esses idiotas

jamais mencionariam o hospital do Jari, mesmo se estivessem informados sobre

ele. Começamos com 1 médico e 4 pacientes. Agora temos 22 médicos e os

pacientes estão chegando de todos os brejos do Pará e do Amapá. Fazemos o

melhor que podemos por eles”.

Refleti sobre os problemas

de saúde do próprio Ludwig. Só consegue ficar em pé à custa de grande esforço;

sente sempre muitas dores, e recusa drogas. Teve a espinha atingida na explosão

de um navio há muitos anos, e o mal está piorando. Quando viaja de avião,

compra três ou seis assentos na traseira da aeronave, a fim de que possa

deitar-se e esticar o corpo ‒ daí a lenda de

que Ludwig é tão pão-duro que só viaja na

classe turística. Tem muita fé nos médicos. Infelizmente, eles estão sempre

lembrando-lhe a idade e dizendo-lhe para ir devagar. Os médicos convenceram-no

também de que, uma vez que não tem herdeiros, deveria deixar sua fortuna para a

pesquisa do câncer. Apesar de eu não ter nada com isso, uma vez mencionei a

Ludwig minha crença no maior merecimento da pesquisa de outras doenças. A do

câncer já é maciçamente patrocinada e progredira muito pouco na década passada.

Ele replicou que sua decisão foi guiada pelo fato de que a maior parte de seus

velhos amigos morrera de câncer. Repentinamente, dei-me conta de quão solitário

ele devia ser. A mulher dele já passou dos oitenta anos e recentemente quebrou

um lado da bacia, e depois o outro.

A Necessidade de Novos Investimentos

Em 26.10.1979 Ludwig

entrou na grande fábrica de celulose pela primeira e última vez. Ele me encontrara

lá antes do amanhecer para tirar retratos em frente da usina de energia.

Dormira apenas duas horas, parecia exausto e suas costas o estavam matando de

dores, apesar disso mostrou-se cortês e bem-humorado. Enquanto esperávamos pela

luz do dia, perguntou-me se eu me incomodava caso ele fugisse uns dez minutos

para dar uma olhada na usina. Ele chegara ao Brasil ano e meio atrás, mas nunca

entrara lá.

Quando retornou,

perguntei-me em voz alta por que ele nunca tinha inspecionado aquela enorme

estrutura, que era de longe o projeto mais caro de toda a sua vida. ‒ “Bem, a conquista é que é excitante. Uma vez

conseguido, há que esquecer e preocupar-se com o futuro. Mas se Deus for

bondoso e eu não morrer, nem ir à falência, e o dinheiro não acabar... em mais

dez anos este projeto estará trazendo um bom dinheiro para o Brasil”.

‒ Por que não mais cedo?

‒ “Não estamos livres de embaraços. Não

consigo uma definição legal dos limites de nossas propriedades. Não consigo

permissão da Eletrobrás para construir uma hidrelétrica rio acima. Pior que

tudo, não consigo autorização para trazer do Japão uma fábrica flutuante de

papel. Com isso conseguiremos fabricar nosso próprio papel aqui, com a nossa

própria matéria-prima. Poderíamos utilizar outra fábrica de papel. Se eles não

me deixarem terminar o projeto, não sei como conseguirei dar a volta por cima.

Sou otimista. Mas, neste mundo de Deus, o único meio de fazer com que isto vá

para frente é trazer outra plataforma do Japão. Para construir uma similar no

Brasil, segundo os cálculos, precisaríamos de um mínimo de 6 anos e os custos

seriam 200 por cento mais elevados. 200% a mais! Seis anos!”

‒ O senhor se arrepende

de ter entrado nesse negócio? ‒ “Bem, se

não tivéssemos topado a parada, não teríamos aprendido nada. Se eu,

pessoalmente, não puder tirar proveito da experiência, o Brasil poderá, por

exemplo, explorar algumas das novas madeiras que tentamos vender na Europa.

Temos 400 espécies diferentes de essências em nossas terras. Sou como a garota que

teve de ficar grávida para ver o que era gostoso. Simplesmente, espero não ter

que abortar”.

Ao pôr-do-sol, tirei uma

fotografia dele na usina e penso que se sentiu tão orgulhoso quanto ousava

sê-lo. Saímos e chegamos a um lugar onde os trabalhadores estão queimando os

restos de uma velha ponte. Ludwig mandou o carro parar, saltou e retirou uma

tábua do fogo.

“Olhe aqui” ‒ gritou ele para o feitor. “Esta tábua é de mogno brasileiro. É a madeira mais maravilhosa que

existe no mundo. Faça alguma construção com ela, venda-a, mas não a desperdice

queimando-a desta maneira!” O Sol estava desaparecendo. Ele diminuiu

novamente a marcha do carro e se virou para mim. ‒ “Não é verdade que o Jari é o lugar mais bonito que você já viu, em toda

a sua vida?” A última vez que vi Ludwig ele estava indo para o trabalho,

como de costume, em seu escritório de Nova Iorque. Recuperava-se de uma

operação e andava com duas bengalas e uma enfermeira ao lado. Eu tinha ouvido

dizer que estavam vendendo o Jari e fiquei imaginando que outro projeto ele

estaria planejando para o futuro. Lembrei-me de nosso breve encontro na

floresta de pinheiros do Jari. Ludwig ficou sem dizer nada e eu tinha

fotografado a nova floresta de celulose que substituíra a velha mata do Jari.

Fiquei pensando que tudo aquilo era a consequência do rush das comunicações, da

atual demanda de papel e do programa elaborado por Ludwig para dar uma resposta

a esse desafio do século 21. Acabei dizendo: Esses ecologistas que querem

derrubá-lo deveriam pensar que toda essa celulose torna possível a publicação

de suas críticas. Por que eles não culpam Gutenberg e sua descoberta da

imprensa? ‒ “Quem é o diabo desse

Gutenberg?”, perguntou D. K. Ludwig. ‒ “Um

amigo seu, por acaso?” Será que ele estava brincando? Jamais poderei saber.

(MANCHETE, N° 1.555)

Fonte:

MANCHETE, N° 1.555. Daniel Ludwig ‒ “Minha Odisseia no Jari” [Loren Mcintyre] ‒ Brasil

‒ Rio de Janeiro, RJ ‒ Revista Manchete, n° 1.555, 06.02.1982.

Solicito Publicação

(*) Hiram Reis e

Silva é Canoeiro, Coronel de Engenharia, Analista de Sistemas, Professor,

Palestrante, Historiador, Escritor e Colunista;

·

Campeão do

II Circuito de Canoagem do Mato Grosso do Sul (1989)

·

Ex-Professor

do Colégio Militar de Porto Alegre (CMPA);

·

Ex-Pesquisador

do Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx);

·

Ex-Presidente

do Instituto dos Docentes do Magistério Militar – RS (IDMM – RS);

·

Ex-Membro

do 4° Grupamento de Engenharia do Comando Militar do Sul (CMS)

·

Presidente

da Sociedade de Amigos da Amazônia Brasileira (SAMBRAS);

·

Membro da

Academia de História Militar Terrestre do Brasil – RS (AHIMTB – RS);

·

Membro do

Instituto de História e Tradições do Rio Grande do Sul (IHTRGS – RS);

·

Membro da

Academia de Letras do Estado de Rondônia (ACLER – RO)

·

Membro da

Academia Vilhenense de Letras (AVL – RO);

·

Comendador

da Academia Maçônica de Letras do Rio Grande do Sul (AMLERS)

·

Colaborador

Emérito da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra (ADESG).

·

Colaborador

Emérito da Liga de Defesa Nacional (LDN).

·

E-mail:

hiramrsilva@gmail.com.

Domingo, 20 de abril de 2025 | Porto Velho (RO)

Domingo, 20 de abril de 2025 | Porto Velho (RO)

O PENTRIVIUM e o Terno Pitagórico

Porto Alegre, RS, 04.04.2025 Mais uma vez tenho a honra de repercutir um artigo de meu Mestre Higino Veiga Macedo. O PENTRIVIUM e o Terno Pitagórico

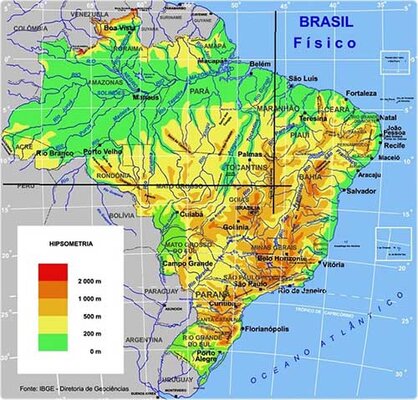

Uma Breve História da Amazônia que Conheci e Vivi

Porto Alegre, RS, 19.03.2025 Mais uma vez tenho a honra de repercutir um artigo de meu Mestre Higino Veiga Macedo. Uma Breve História da Amazônia qu

Qualquer Semelhança não é Mera Coincidência – XLVII

Bagé, 14.03.2025 Continuando engarupado na memória: Tribuna da Imprensa n° 4.316, Rio, RJSábado, 04 e Domingo, 05.04.1964 Agitadores Chineses Presos

Qualquer Semelhança não é Mera Coincidência – XLVI

Bagé, 12.03.2025 Continuando engarupado na memória: Tribuna da Imprensa n° 4.315, Rio, RJSexta-feira, 03.04.1964 Querem Trair a Revolução O País es

Domingo, 20 de abril de 2025 | Porto Velho (RO)

Domingo, 20 de abril de 2025 | Porto Velho (RO)